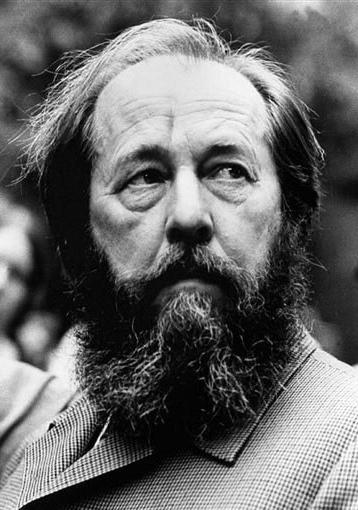

索尔仁尼琴

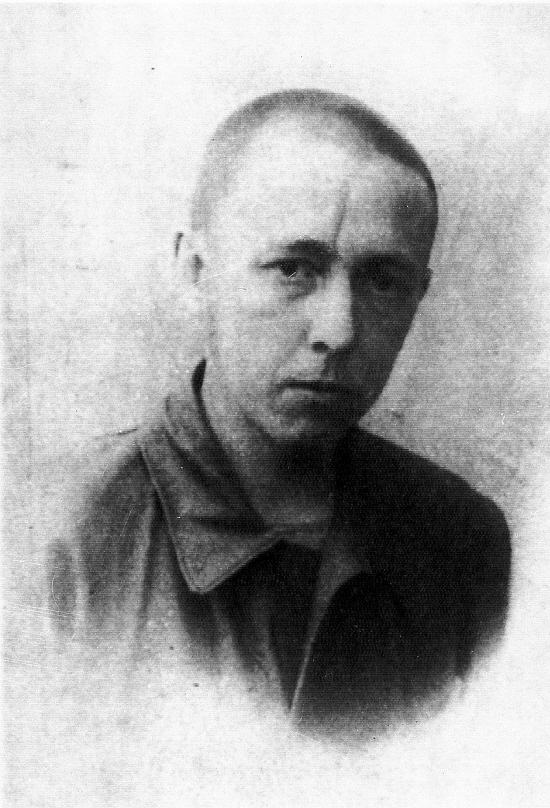

戎装加身的索尔仁尼琴

苏德战争爆发后,文学青年索尔仁尼琴应征入伍,奔赴前线。文学青年的血总是热的,他骁勇地为祖国而战,升任大尉炮兵连长。文学青年的眼中多无上帝,他在前线给朋友写信,提到领袖,用了如下调侃的词语:“那个蓄着络腮胡子的人”、“主人”、“老板”等等。调侃得肆无忌惮。在那场战争中那个领袖非凡的气概在俄罗斯人民的心目中巍峨如世界屋脊喜马拉雅,可是这文学青年肆无忌惮地调侃着他。他是谁你知道的,倘若没有他我不知道二战的剧情还能怎么演绎。其实这些调侃的词语未见得是多么的不敬,甚至是对领袖的亲昵。宛如儿子称父亲“老头”,情境对绝对是亲昵。儿子觉得父亲做事有点不对了,嗔怪地说了句:“这老头!”你觉得不敬了吗?但是那领袖被奉为神了,被要求你只能肃然而敬。组织的眼睛要穿透每一个灵魂,何况白纸黑字,无需莫须有,两次荣立战功的炮兵连长被判处八年劳动改造。英雄的荣耀瞬间消失。他获释的同月,“那个蓄着络腮胡子的人”逝世。他先后在数个劳改营劳动,做过矿工、砖匠、铸造工等多个工种。他在哪活着他说了是不算的。切除了一个肿瘤以为隐患被消除,浑然不知已经身患癌症。癌症扩散,死神的呼吸近在咫尺。组织批准移地治疗,曾经的功勋组织也是记着的,你不能说一点没记。可以说,他的活,是组织批准的。当然,前炮兵连长求生的努力至关重要。从死亡线走远走向了文学,文学青年归来。他再一次有了方向感。而这方向的确定使得他全部的苦难变成了财富!还有什么能比铭心刻骨的苦难更能给予作家深切的感受?作家并不欢迎苦难,但是苦难成就伟大作家伟大作品。温室的小花总是孱孱弱弱。纵使有的伟大作家你从表面上看顺风顺水,其实他们的灵魂可能经受过炼狱的洗礼。若无其事岂能深刻!第一粒果实诞生于劳改营——短篇小说《伊万·杰尼索维奇的一天》。但是,他是知道的,此时绝不是拿出去发表的契机,他和他的这作品需要等待。这种等待的耐心是我们诸多作家没有的。欲为伟大的作家当知文学不为一时而作。他曾经把他的作品塞进瓶子里,埋在地下;他曾经把他的作品四处转移,以保护它们.他明确地知道他的作品可能给他带来灾难,因为他的声音啊,面对的是强劲无比的大合唱啊!但是他是无畏的,他要用他的声音在阴霾的天空划出震颤大地的闪电,——那是扬起的抽打人间丑陋的长鞭!……尽管当时这种抽打完成于幻觉。但也令他激动不已。隐蔽的精神层面的抗争,是良知的火种。

索尔仁尼琴

1956年他双喜临门:解除流放,摆脱全部罪名;癌症痊愈。他先是中学数学教员。欲把文学做职业,你得等待。欲把文学做职业,任何职业都可以是支撑点。它可以让你坐稳当了,观察与思考。外面疾风骤雨,这一个角落的索尔仁尼琴奋笔疾书积极等待。

1962年,由就不作品合集的《伊万·杰尼索维奇的一天》摆到了赫鲁晓夫的案头,这个新“老板”忙对前“老板”清算清算得热火朝天,发现这也是一发向前“老板”开炮的炮弹御批出版御赐赞语。不为“炮兵司令”而作,只为尽“炮兵”连长的本分,射向社会阴暗面的炮弹一发接一发地出膛。诸多作家拒绝被利用,我要说看被谁被什么利用。我甘于被正义利用!这是对阵营的归属。一谈政治诸多艺术家不屑,有摆脱政治的艺术家吗?拒绝政治其本身难道不是政治吗?拒绝政治其实质是要别的政治暗度陈仓!面对现实你甭想真空!在国际舞台可以脱掉皮鞋邦邦地敲讲台的新“老板”对前“老板”表面施行的是全盘清算而其实是选择性清算,组织对“炮兵连长”的炮弹当然也是选择性地选用。“炮兵连长”兀自地储备着炮弹。他不是谁的谁谁,永远是正义阵营的谁谁。不知道为什么而战的人能做“炮兵连长”吗?管尔热风包裹还是冷风习习,“炮兵连长”在岗!

赫鲁晓夫下台,索尔仁尼琴遭到围剿,被抄家,一些手稿被收缴。索尔仁尼琴从此被迫将著作偷运出国外出版,而《伊凡·杰尼索维奇的一天》受到公开批判,“炮兵连长”饱受炮击。索尔仁尼琴给苏联第四次作家代表大会的代表们散发对本国书刊检查制度的“公开信”,抗议苏联的报刊检查制度,要求“取消对文艺创作的一切公开和秘密的检查制度”,遭到当局指责,大会通过决议谴责他是苏联作家的叛徒!嗣后他在西方出版暴露莫斯科附近政治犯特别收容所的长篇小说《第一圈》,及叙述苏联集中营历史和现状的长篇小说《癌症楼》,因为二书在国内没能获准出版,就东方不亮在西方亮。他勇敢地以行动和作品反击。他被开除苏联作家协会,国际上一些著名作家发声抗议。美国艺术文艺学家递上橄榄枝,让他做了名誉会员。这个时候的“炮兵连长”头脑当是冷静的,甚至眯缝眼睛打量西方飞过来的炮火。他一点儿也没有飘然。他知道西方飞过来的诸多炮弹瞄准的靶子与自己所瞄准的靶子并不是相同的,他要的是改正、改革,而西方要的是摧毁,玩借题发挥、借刀杀人的伎俩而已而已。为祖国而战的“炮兵连长”警觉。他很政治!亲爱的作家朋友们,你懂得索尔仁尼琴的政治吗?你不懂但总要懂你炮击别人的时候你就要做好被炮击的准备。别你一遇炮击就一惊一乍的,没有这道理的。真理究竟在不在你这边你说了不算。即使在你这边你是需要斗争的。

1970年,“因为他在追求俄罗斯文学不可或缺的传统时所具有的道义力量”,索尔仁尼琴获诺贝尔文学奖。炸药之父创建的奖项落“炮兵连长”头上。真实得有点儿虚幻。不知道他有没有拧一下大腿以证明他不是在做梦。毫无疑问他是想接受这奖项的,哪一个作家拒绝荣誉?而且作家多自负,他自然也认为得所应当。但是当局的声音冷冰:“这个奖不该领!”如沐三九寒水,他激灵地跳起反击。但是随即眯缝眼睛望西方,最终没有去领那个奖。西方说是他不敢去领,敢不敢的成分肯定是有的,但可不一定是决定性的因素。敢屡屡炮击当局却没胆子领奖?我宁愿相信他看明白了,这奖有太多太多文学之外的东西,是借题发挥、借刀杀人。心也就沉了。心沉了作品也就越发沉甸甸起来。心轻飘飘如风筝岂能牵拽起沉甸甸的作品!诸原在国内未获出版的作品及新作在西方先后问世。这时的他已经为巨著《古拉格群岛》准备了7年了,这些年里他悄悄向二百多位前劳改营囚犯收集资料。这是不动声色的储备。三年后书稿出国门,西方如获至宝,因为他们急需这样的东西打击苏联政府,急三火四出版。“炮兵连长”其实也是悲凉的,他无奈地借助了不太应该借助的平台。

1974年2月12日,苏联最高苏维埃主席团宣布剥夺其苏联国籍,把他驱逐出境到西德,同年12月起侨居瑞士苏黎世,后流亡美国。心更沉在,祖国在心中。

美国参议院授予他“美国荣誉公民”称号。美国当局以为这个作家只是不喜欢极权主义,而向往西方的民主自由,并且可以利用他的影响力,在意识形态的斗争中揶揄苏联。1975年定居美国。

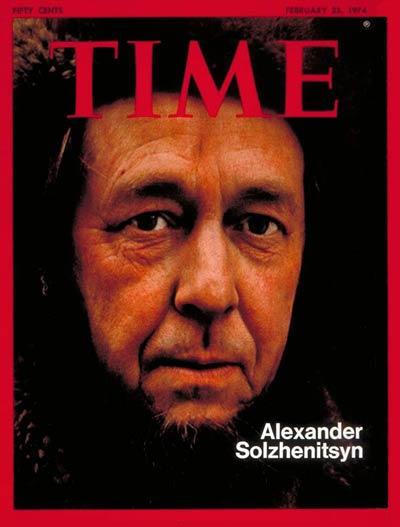

《时代周刊》封面上的索尔仁尼琴

美国《时代周刊》封面刊发索尔仁尼琴照片,线条坚毅而粗犷,面部稀疏的白色胡渣和沧桑的皱纹,凝望这照片颇能在你的心灵触动出一些东西。副标题是:“从艺术家到流亡者”。

但有一天,人们忽然惊恐的发现,索尔仁尼琴对资本主义和对极权主义几乎一样保持着批判态度一样的炮火!在受邀出席哈佛大学的毕业典礼上,他在演讲中并不认为西方式的自由民主有着普世价值。他称美国陷入了庸俗的物质消费主义,还痛骂美国音乐实在难听。这让邀请者很尴尬。在西方他对祖国的言论谨慎起来,他绝不允许自己再走远祖国一步,再无法收回的一步。再向前一步那就是自绝于祖国!

又一位新《老板》当政,对“炮兵连长”种种不公正的决定撤销,他的书也在祖国陆续出版。可是新“老板”很快就把苏联整解体了。

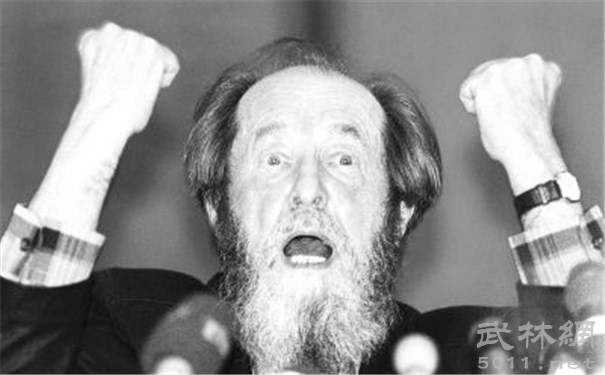

经俄罗斯总统叶利钦邀请,“炮兵连长”于1994年回归俄罗斯。物非人非,怆然!他发表了一连串抨击时政的言论炮火凶猛,让当局异常难堪。

1994年发表演讲的索尔仁尼琴

1997年索尔仁尼琴当选为俄罗斯科学院院士。他将俄罗斯20世纪过往兴衰起伏之经验传诸子孙,以之视为个人的历史责任。因此对1998年要颁给他的“圣安德烈荣誉勋章”嗤之以鼻,并说“目睹俄罗斯从欧洲强权的巅峰,堕落到当前如此悲惨的地步,我无法接受任何荣誉”。有感于最高权力当局造成俄罗斯社会崇尚物质主义极度腐败不堪之境,故拒绝受奖。他认同普京的许多执政理念,2007年接受其颁发的俄罗斯国家奖。

2007年俄罗斯国庆节那天,索尔仁尼琴获得2006年度俄罗斯人文领域最高成就奖俄罗斯国家奖。在获得诺贝尔文学奖37年之后,索尔仁尼琴终于在自己的祖国获得了肯定。普京在颁奖典礼上说:“全世界成百上千万人把亚历山大·索尔仁尼琴的名字和创作与俄罗斯本身的命运联系在一起。他的科学研究和杰出的文学著作,事实上是他全部的生命,都献给了祖国。”颁奖典礼结束后,普京对他说:“我想特别感谢您为俄罗斯所做的贡献,直到今天您还在继续自己的活动。您对自己的观点从不动摇,并且终身遵循。”可谓知音。

后来索尔仁尼琴也抨击普京打击寡头方面不力。不过,两人的关系还是逐渐融洽,因为二人的努力方向绝对一致。普京赞同索尔仁尼琴对西方式自由民主的批评以及俄罗斯文化应自立于西方的观点,另一方面索尔仁尼琴也赞赏普京为俄罗斯的复兴做出的努力。惺惺相惜。

在生命的最后时刻,索尔仁尼琴仍在编纂30卷的作品全集。其实是要完成一个总结。2008年8月4日凌晨零时三十分,因心脏病抢救无效,俄罗斯的伟大作家索尔仁尼琴与世长辞,享寿89岁。

他的儿子说,父亲死于心力衰竭。(尽管他有强悍的心脏。)

妻子说:“他度过了艰难但幸福的一生。”

索尔仁尼琴病逝后,俄罗斯总统梅德韦杰夫和总理普京先后向索尔仁尼琴家人发去唁电,表达慰问。(苦难也是幸福的伴侣。)

俄罗斯为索尔仁尼琴举行隆重葬礼

耳畔炮声隆隆。

永远的“炮兵连长”在眼前!

索尔仁尼琴

2020-5-1